到甘孜,寻访长征路

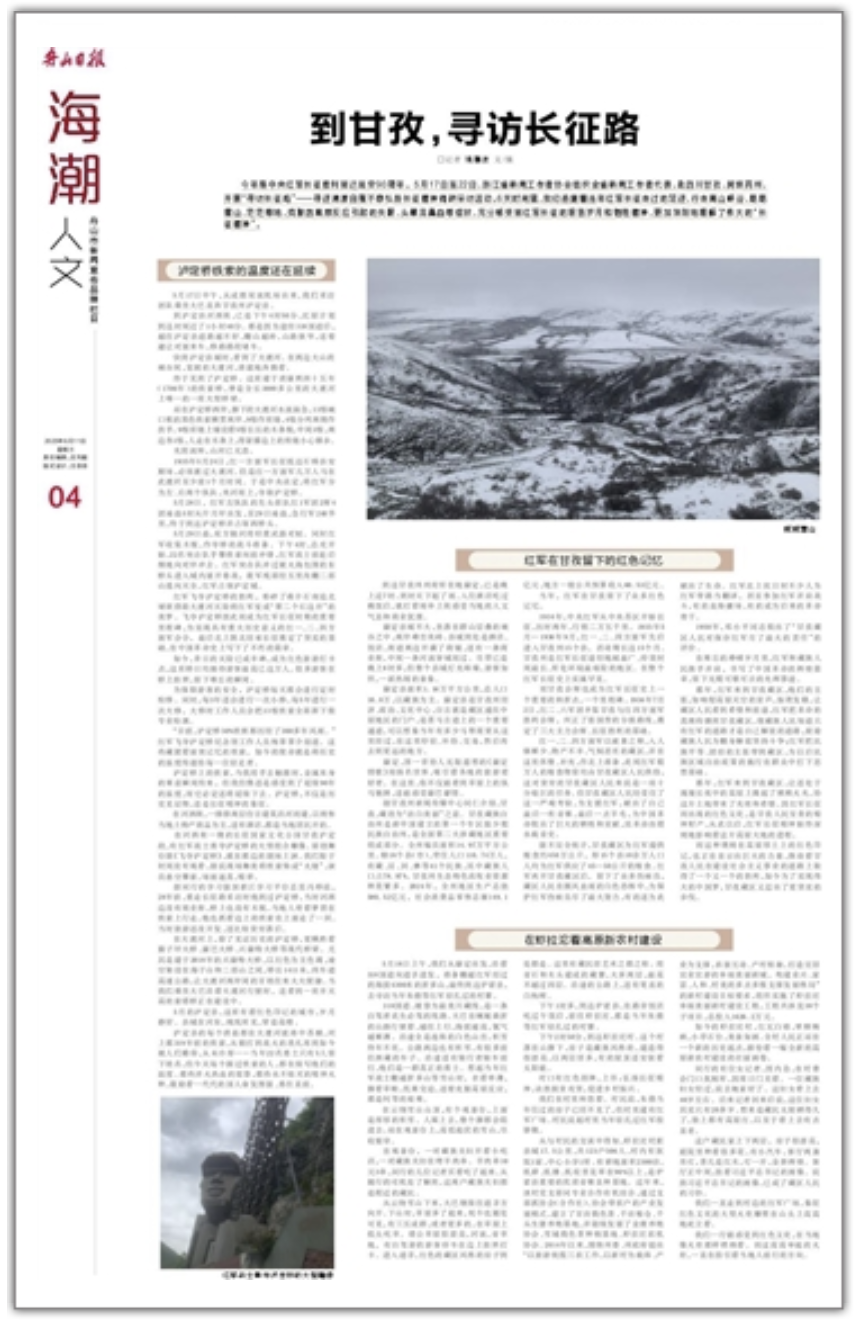

皑皑雪山

红军战士勇夺泸定桥的大型雕像

今年是中央红军长征胜利到达延安90周年。5月17日至22日,浙江省新闻工作者协会组织全省新闻工作者代表,赴四川甘孜、阿坝两州,开展“寻访长征路”——寻迹溯源自强不息弘扬长征精神调研采访活动。6天时间里,我们追随着当年红军长征走过的足迹,行走高山峡谷、皑皑雪山、茫茫草地,克服因高原反应引起的失眠、头晕流鼻血等症状,充分感受到红军长征的艰苦岁月和牺牲精神,更加深刻地理解了伟大的“长征精神”。

泸定桥铁索的温度还在延续

5月17日中午,从成都双流机场出来,我们采访团队乘坐大巴直奔甘孜州泸定县。

到泸定县河西街,已是下午4时50分,比原计划到达时间迟了1小时40分。那是因为途经318国道后,越往泸定县道路越不好,翻山越岭,山路狭窄,还要避让对面来车,修路路段堵车。

快到泸定县城时,看到了大渡河。在两边大山的峡谷间,宽阔的大渡河,清澈地奔腾着。

终于见到了泸定桥。这座建于清康熙四十五年(1706年)的铁索桥,曾是全长1000多公里的大渡河上唯一的一座大型桥梁。

站在泸定桥西岸,脚下的大渡河水流湍急,13根碗口粗的黑色铁索横贯两岸,9根作座链,4根分列两侧作扶手。9根座链上铺设着5根长长的木条板,中间3根,两边各1根,人走在木条上,得紧攥边上的铁链小心挪步。

光阴流转,山河已无恙。

1935年5月24日,红一方面军长征抵达石棉县安顺场,必须渡过大渡河。但是红一方面军几万人马在此渡河至少需1个月时间。于是中央决定,将红军分为左、右两个纵队,夹河而上,夺取泸定桥。

5月28日,红军左纵队的先头部队红1军团2师4团凌晨5时从什月坪出发,至29日凌晨,急行军240华里,终于到达泸定桥并占领西桥头。

5月29日晨,双方隔河用轻重武器对射。同时红军收集木板,作夺桥的战斗准备。下午4时,总攻开始,22名突击队手攀铁索向前冲锋,红军战士前赴后继地向对岸冲去。红军突击队冲过被火海包围的东桥头进入城内展开巷战,敌军残部经五里沟翻二郎山逃向天全,红军占领泸定城。

红军飞夺泸定桥的胜利,粉碎了蒋介石南追北堵欲借助大渡河天险将红军变成“第二个石达开”的美梦。飞夺泸定桥因此而成为红军长征时期的重要里程碑,为实现具有重大历史意义的红一、二、四方面军会合,最后北上陕北结束长征奠定了坚实的基础,在中国革命史上写下了不朽的篇章。

如今,昔日的天险已成丰碑,成为红色旅游打卡点,这座桥日均接待游客最高已达万人。很多游客在桥上拍照,留下难忘的瞬间。

为保障游客的安全,泸定桥每天都会进行定时检修。同时,每3年还会进行一次小修,每5年进行一次大修,大修时工作人员会把13根铁索全部卸下做专业检测。

“目前,泸定桥50%铁锁都历经了300多年风雨。”红军飞夺泸定桥纪念馆工作人员杨菲菲介绍道。这些藏匿着滚烫记忆的铁索,如今的使命就是将历史的温度传递给每一位驻足者。

泸定桥上的铁索,当我用手去触摸时,金属本身的寒意瞬间传来,但我仿佛还是感受到了延续90年的温度,而它必定还将延续下去。泸定桥,不仅是历史见证物,还是长征精神的象征。

在河西街,一排排两层仿古建筑沿河而建,以销售当地土特产商品为主,还有酒店,都是当地居民开的。

在河西街一侧的长征国家文化公园甘孜泸定段,有红军战士勇夺泸定桥的大型组合雕像。原创舞台剧《飞夺泸定桥》,就在那边的剧场上演。我们限于时间没有观看,据说现场舞美将铁索染成“火链”,演员悬空攀索,场面逼真,精彩。

据同行的学习强国浙江学习平台总监冯晔说,28年前,重走长征路采访时他到过泸定桥,当时河西边没有商业街,桥上也没有木板,当地人背着箩筐在铁索上行走,他也抓着边上的铁索在上面走了一回。当时旅游还没开发,还比较贫穷落后。

在大渡河上,除了见证历史的泸定桥,更横跨着猫子坪大桥、康巴大桥、兴康特大桥等现代桥梁。尤其是建于2018年的兴康特大桥,以红色为主色调,凌空架设在海子山和二郎山之间,桥长1411米,四车道高速公路,让大渡河两岸间的百姓往来大大便捷。当我们乘坐大巴沿着大渡河行驶时,还看到一座半天高的索塔桥正在建设中。

5月的泸定县,这座有着红色印记的城市,岁月静好。县城在河东,视线所见,皆是高楼。

泸定县的每个清晨都在大渡河波涛中苏醒,河上那319年前的铁索,从锻打到战火的洗礼再到如今被人们瞻仰,从未冷却……当年22名勇士只有5人留下姓名,但今天每个握过铁索的人,都在续写他们的温度。那些淬火热血的故事,那些永不熄灭的精神火种,激励着一代代的国人奋发图强、勇往直前。

红军在甘孜留下的红色记忆

到达甘孜州州府所在地康定,已是晚上近7时。到时天下起了雨。入住酒店吃过晚饭后,就打着雨伞上街感受当地的人文气息和商业氛围。

康定县城不大,坐落在群山层叠的峡谷之中,两岸峰峦夹峙。县城到处是酒店、饭店,街道两边开满了商铺,还有一条商业街,中间一条河流穿城而过。尽管已是晚上8时多,但整个县城灯光璀璨,游客如织,一派热闹的景象。

康定县面积1.16万平方公里,总人口10.8万,以藏族为主。康定县是甘孜州经济、政治、文化中心,自古就是藏区通往中原地区的门户,是茶马古道上的一个重要通道,可以想象当年有多少马帮商贾从这里经过,在这里停驻、补给、交易,然后再去到更远的地方。

康定,因一首给人无限遐想的《康定情歌》而扬名世界,吸引着各地的旅游爱好者。在这里,你不仅能看到草原上的纵马驰骋,还能感受康巴豪情。

据甘孜州新闻传媒中心同仁介绍,甘孜,藏语为“洁白美丽”之意。甘孜藏族自治州是新中国建立的第一个专区级少数民族自治州,是全国第二大涉藏地区重要组成部分。全州幅员面积14.97万平方公里。辖18个县(市),常住人口110.74万人,有藏、汉、回、彝等41个民族,其中藏族人口占78.97%。甘孜州生态特色农牧业资源种类繁多。2024年,全州地区生产总值580.52亿元,社会消费品零售总额149.1亿元,地方一般公共预算收入60.53亿元。

当年,红军在甘孜留下了众多红色记忆。

1934年,中央红军从中央苏区开始长征,历时两年,行程二万五千里。1935年5月—1936年9月,红一、二、四方面军先后进入甘孜州15个县,活动期长达15个月。甘孜州是红军长征途经地域最广、停留时间最长、所处环境最艰险的地区。在整个红军长征史上实属罕见。

而甘孜会师也成为红军长征史上一个重要的转折点,一个里程碑。1936年7月2日,红二、六军团齐集甘孜与红四方面军胜利会师,纠正了张国焘的分裂路线,奠定了三大主力会师、长征胜利的基础。

红一、二、四方面军以疲惫之师,入人烟稀少、物产不丰、气候恶劣的藏区,并在这里休整、补充,作北上准备,此间红军数万人的粮食物资均由甘孜藏区人民供给,这对贫穷的甘孜藏区人民来说是一项十分艰巨的任务。但甘孜藏区人民经受住了这一严峻考验,为支援红军,献出了自己最后一粒青稞,最后一点羊毛,为中国革命做出了巨大的牺牲和贡献,其革命功绩永载青史。

据不完全统计,甘孜藏区为红军提供粮食约450万公斤,即15个县10余万人口人均为红军供应了45—50公斤的粮食。红军离开甘孜藏区后,留下了众多伤病员,藏区人民在腥风血雨的白色恐怖中,为保护红军伤病员尽了最大努力,有的还为此献出了生命。红军北上抗日时不少人为红军带路当翻译,甚至参加红军并肩战斗,有的血染疆场,有的成为后来的革命骨干。

1950年,邓小平同志做出了“甘孜藏区人民对保存红军尽了最大的责任”的评价。

在难忘的峥嵘岁月里,红军和藏族人民携手并肩,书写了中国革命的辉煌篇章,留下无数可歌可泣的光辉事迹。

那年,红军来到甘孜藏区,他们的主张,如响彻高原天空的雷声,振聋发聩,让藏区人民看到希望和前途,红军把革命的真理传播到甘孜藏区,使藏族人民知道只有红军的道路才是自己解放的道路,鼓励藏族人民为翻身解放坚持斗争;红军把民族平等、团结的主张带到藏区,为以后民族区域自治政策的施行在群众中打下思想基础。

那年,红军来到甘孜藏区,让还处于漫漫长夜中的高原上腾起了熊熊火光,给这片土地带来了光明和希望。因红军长征而出现的红色文化,是甘孜人民宝贵的精神财产,从此以后,红军长征精神始终深刻地影响着这片高原大地的进程。

而这种镌刻在高原厚土上的红色印记,也正在显示出巨大的力量,推动着甘孜人民在建设社会主义事业的道路上取得了一个又一个的胜利,如今为了实现伟大的中国梦,甘孜藏区又迈出了更坚实的步伐。

在虾拉沱看高原新农村建设

5月18日上午,我们从康定出发,沿着318国道向道孚进发,准备翻越红军经过的海拔4300米的折多山,最终到达炉霍县,去寻访当年朱德等红军驻扎过的村寨。

318国道,被誉为最美川藏线,是一条自驾者此生必驾的线路。大巴在蜿蜒曲折的山路行驶着,越往上行,海拔越高,氧气越稀薄。沿途全是连绵的白色山峦,积雪终年不化。公路两边也有积雪,有很多前往西藏的车子。沿途还有骑行者骑车前行,他们是一群真正的勇士。想起当年红军战士翻越折多山等雪山时,衣着单薄,脚着草鞋,饥寒交迫,还要克服高原反应,那是何等的艰难。

在云绕雪山山顶,有个观景台,上面是厚厚的积雪。人踩上去,整个脚都会陷进去。站在观景台上,高低起伏的雪山,尽收眼帘。

在观景台,一对藏族夫妇开着小吃店,一对藏族夫妇在烤羊肉串。羊肉串10元3串,同行的几位记者买着吃了起来。从随行的司机处了解到,这两户藏族夫妇都是附近的藏民。

从云绕雪山下来,大巴继续往道孚方向开。下山时,草原多了起来,牦牛也随处可见,有三五成群,或者更多的,在草原上低头吃草。塔公草原很漂亮,河流,青草地,有自驾游的游客停车在边上拍照打卡。进入道孚,红色的藏区风格的房子到处都是。这里有藏民居艺术之都之称。用青石和木头建成的藏寨,大多两层,最高不越过四层。沿途的公路上,还有笔直的白杨树。

下午1时多,到达炉霍县,在路旁饭店吃过午饭后,前往虾拉沱,那是当年朱德等红军驻扎过的村寨。

下午2时50分,到达虾拉沱村。这个村落在山脚下,房子是藏族风格的,建造得很漂亮,以两层居多,有的屋顶还安装着太阳能。

村口有红色招牌,上书:弘扬长征精神,决胜脱贫攻坚,促进乡村振兴。

我们在村里转悠着。村民说,朱德当年住过的房子已经不见了,但村里建有红军广场。村民说起村里当年驻扎过红军很骄傲。

从与村民的交谈中得知,虾拉沱村距县城17.5公里,共123户506人,村内有医院1家,中心小学1所。有耕地面积2300亩,机耕、机播、机收普及率在90%以上,是炉霍县重要的优质青稞良种基地。近年来,该村党支部同专业合作有机结合,通过支部抓协会(合作社)、协会带农户的产业发展模式,建立了百亩俄色茶、千亩粮仓、千头生猪养殖基地,并陆续发展了金鹿养殖协会、雪域俄色茶种植基地、虾拉沱农机协会。2014年以来,围绕州委、州政府提出“以旅游统揽三农工作,以新村为载体、产业为支撑,农旅互动、产村相融,打造宜居宜业宜游的幸福美丽新城,构建业兴、家富、人和、村美的多点多极支撑发展格局”的新村建设目标要求,组织实施了虾拉沱幸福美丽新村建设工程,工程共涉及38个子项目,总投入1626.2万元。

如今的虾拉沱村,红瓦白墙,翠柳掩映,小亭石台,美景如画。全村人民正站在一个新的历史起点,描绘着一幅全新的高原新农村建设的壮丽画卷。

同行的有位女记者,因内急,在村委会门口找厕所,因周日门关着。一位藏族妇女经过,说去她家好了。这妇女看上去40岁左右。后来记者回来后说,这位妇女其实只有20多岁。想来是藏民太阳晒得久了,脸上都有高原红,以至于看上去有点显老。

这户藏民家上下两层,房子很漂亮,庭院里种着很多花,有小汽车,客厅两盏吊灯,茶几是红木,灯一开,金碧辉煌。客厅正中间,挂着习近平总书记的画像。说挂习近平总书记的画像,已成了藏区人民的习俗。

我们一直走到村边的红军广场,象征红色文化的大型火炬雕塑在山头上高高地屹立着。

我们一行能感受到红色文化,在当地像火炬那样燃烧着。而这高高举起的火炬,一直在指引着当地人前行的方向。

作者:记者 姚碧波 文/摄 编辑:刘卓文