红色记忆丨追寻邵飘萍:让我们唤您一声“同志”

设计:郭亚梅 设计统筹:潘慧

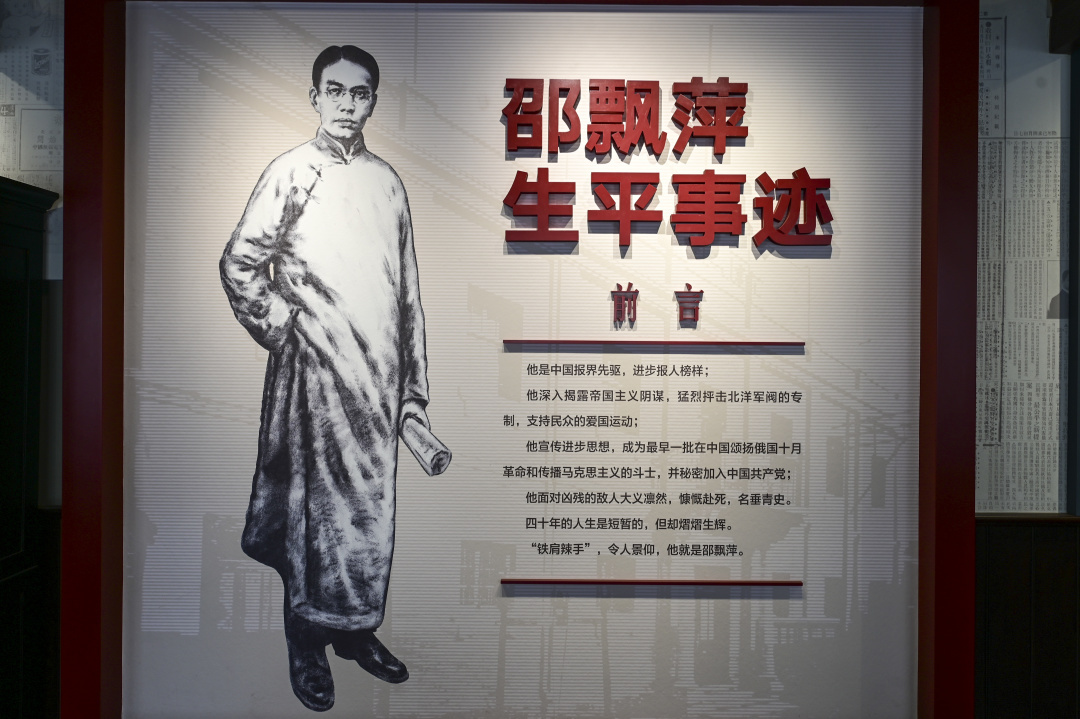

从东阳到金华,然后到杭州、上海、北京,当然,中间还有日本——这是邵飘萍的成长轨迹。这次追寻,我们让时光倒流,沿着北京—上海—杭州—金华的路线,探究梳理邵飘萍从崇拜梁启超、追随孙中山到信仰马克思主义,从救亡图存的自由主义者到坚定的共产主义者的转变。

设计:黄露 设计统筹:潘慧

思想裂缝处的舆论主持者之一

进入浙江大学校史馆,恰遇求是文化宣讲队讲解员沈婕在长卷油画前开讲,侧耳倾听的是来自北方一家建工集团的60名管理人员。

长卷油画上,99位浙大知名校友或立,或坐,栩栩如生。第一位是汪康年,第二位就是邵飘萍。在浙大药学院的东边,还有一条风景优美的飘萍路。时有学子骑着自行车来来往往,白衣飘飘,青春飞扬。

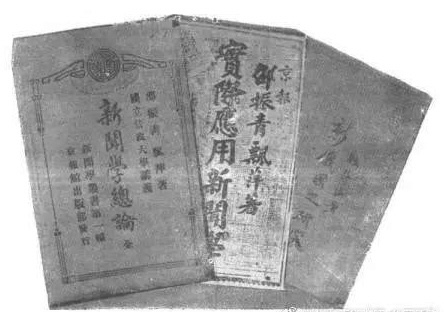

邵飘萍1906年毕业于金华一中前身——金华府中学堂,考入浙大前身——省立高等学堂。有人如此概括这两个阶段对邵飘萍的影响:他在报业方面的最初启蒙源自张恭和他创办于1904年的《萃新报》,这是在金华;让他决心投身报业的重要原因在于1905年至1907年间《民报》与《新民丛报》之间关于革命与改良之争,正值邵飘萍在杭州求学之际。

这场论战时间之长、规模之大、涉及问题之广都是空前的,结果是,连改良派也不得不承认,“革命党之势力”“如决江河,沛然而莫之能御也”。

在这一时期,邵飘萍开始为上海《申报》写地方通讯,从中可见这场论战对他的影响。一方面,梁启超的文才令邵飘萍为之着迷,他起初为《申报》写的地方通讯经常刻意模仿梁启超的文风;另一方面,他开始思考救国救民的道路,由此成为一位愤时政之腐败、抱新闻救国之志的革命青年。

1909年毕业后,邵飘萍回金华教书,并继续为《申报》写稿。两年后来到杭州拜访杭辛斋,迎来人生中的一个重要转折点。

我们在杭州见到杭辛斋后人杭鸣峙时,获赠一本去年出版的《杭辛斋传》。书中写道:《汉民日报》是邵飘萍进入新闻界的起点,开启了他的职业报人生涯,而杭辛斋就是发现、栽培邵飘萍的伯乐。

杭鸣峙说:“两人一见如故、志同道合。”1911年11月18日,由杭辛斋任总经理、邵飘萍担任主笔的《汉民日报》创刊,“以尊崇人道,提倡民权,激励爱国尚武之精神,建设完全无缺之共和政府为唯一宗旨”。第二年,因杭辛斋赴京,《汉民日报》由邵飘萍主编。

这时的邵飘萍“亟亟希望中华民国之完全成立”,对一切非革命行径进行口诛笔伐。尤其重要的是,他在非常微妙的时局中,凭着对政治的敏感、对新闻的敏锐,早早指出了革命最大的阻碍在于军阀对旧制度的依附和拥护,而在背后操控一切的就是袁世凯,呼吁“褫袁之魄,斩袁之头,为中华民国定大局”。

邵飘萍一直坚持与袁世凯的斗争,哪怕《汉民日报》被封,自己入狱,哪怕在出狱后赴日留学期间,直至1916年袁世凯死去,彻底铲除帝制。

《汉民日报》所在的杭州扇子巷如今已不见踪影,但邵飘萍自此开始的反袁之战,树立了其在新闻界乃至思想界的时代潮头之地位。有研究者指出,在民国建立而民主共和制度尚未深入人心的特殊时刻,前一世纪末活跃在时代潮头的思想先驱变为守成主义者,而五四运动彻底反封建的一代大都尚处于沉寂、困惑或探索之中,于是社会出现思想裂缝。而邵飘萍正是这个思想裂缝处的舆论主持者之一。

在新思想中选择了马克思主义

上海汉口路309号,一家西餐厅门口,“申报馆”三字依然醒目。这幢建成于1918年的洋楼,就是近代中国发行时间最久、影响最大的报纸《申报》的大楼。

早在学生时代,邵飘萍就为其写稿;1916年,出任《申报》驻京特派记者。

邵飘萍除有敏锐的政治洞察力,还有强烈的民生情怀。早在杭州办《汉民日报》时就与杭辛斋一起办过“国民共济社”,施粥给涌上街头的饥民,申请开设平民工厂救济失业平民。

虽然帝制已除,但来到北京的邵飘萍,深感时局之乱与民生之艰并未好转。

新闻救国仍是他的理想。他到北京不久,就办了一家新闻编译社,欲摆脱外国报纸对我国舆论的控制;他还受章士钊委托,代管《甲寅》周刊;直到1918年10月创办《京报》。

对于邵飘萍与《申报》的合与分,复旦大学新闻学院教授、新闻史专家黄瑚告诉我们,《申报》影响力大,而且在租界,有些文章别的报纸不发,《申报》肯发,更有利于邵飘萍实现新闻救国之理想;《申报》一般以发表新闻事实为主,较少刊发政论等文体,而这与邵飘萍的理念又有不同,于是聘期未满便辞任,独立办《京报》,也是为了更好地实现理想。

但新闻只是武器,救国的道路到底在哪里?邵飘萍在新思想新文化中思考与选择。

《京报》创办不久便以言论与行动树立较大影响力。邵飘萍力促蔡元培成立北大新闻学研究会,并任导师;学生救国会刊物《国民》创刊后,邵飘萍和徐悲鸿是顾问,李大钊为指导。集报人、导师、顾问于一身的邵飘萍在爱国学生中有着重要影响力,于是在五四运动的酝酿阶段即起了重要作用。两场重要演讲使他成为五四运动发轫者之一,《京报》为五四运动极力鼓与呼,又使他成为五四运动的推动者。直到《京报》被封,邵飘萍赴日避难。

1919年冬,邵飘萍到大阪,受聘于《朝日新闻》社。中国人民大学教授方汉奇在邵飘萍于日本期间的照片中发现,他寓所书架上全是社会学、经济学一类的书籍。

也就是说,在日本期间,邵飘萍除了为《朝日新闻》社工作,更大精力花在系统传播马克思主义、研究社会主义,形成了自己的社会主义观。他撰写的马列研究著作《新俄国之研究》和《综合研究各国社会思潮》不断再版,鲜明地指出“马克思主义的历史唯物主义是其科学思想中的最大成果”,高度评价马克思主义的剩余价值论,较早地预见“社会主义社会必然有可实现之趋势”。

顺者有一时之败,而其终必成

《京报》创办时所在的三眼井胡同,现已改名三井胡同,但38号的门牌仍在。新闻编译社所在的珠巢街,现已改为珠朝街。邵飘萍孙子邵澄说,路还在,但房子早已寻不到踪影了。《京报》馆还曾迁至琉璃厂小沙土园胡同。

1925年,魏染胡同30号的新报馆建成。今年6月1日,《京报》馆重修后对外开放,同时开放的还有李大钊故居、长辛店二七纪念馆、陶然亭慈悲庵等,一共30个。它们有同一个“身份”——中国共产党早期北京革命活动旧址。

北京市委宣传部相关负责人告诉我们,北京是新文化运动的中心、五四运动的策源地、马克思主义在中国早期传播的主阵地、中国共产党的主要孕育地之一,由此形成了中国共产党早期北京革命活动旧址群,在中国共产党创建史上具有独特地位、独特贡献、独特价值。

《京报》馆就是其中之一。尤其是1920年邵飘萍从日本回国,“复刊后的《京报》以崭新的姿态出现在北京报界,旗帜鲜明,锐不可当,它对帝国主义、反动军阀来说是匕首、是投枪,对人民来说,它却是迎风呼啸的大旗和号角”。

——对马克思主义的宣传更为热烈:刊登《马克思主义之分化》一文;公开发行、免费赠阅《纪念马克思特刊》《列宁特刊》,刊登马克思和夫人燕妮的照片;报道苏共第14次代表大会,发表《列宁最近之演说》一文;刊登李大钊在北京大学经济学会的演讲《社会主义下的经济基础》;为我党第一份公开发行的中央机关报《向导》周报、我党北方组织机关刊物《政治生活》周刊的每期内容作详细介绍……

——对中国共产党领导的运动予以大力配合:连续报道香港海员大罢工、安源煤矿大罢工;详细报道京汉铁路大罢工,揭露“二七”惨案的真相,帮助出版忠实记录“二七”惨案的《京汉工人流血记》;连续报道“五卅”惨案,一个半月内撰写评论文章28篇;为“三一八”惨案发表讨段檄文,并参加“三一八”惨案死难烈士追悼会登台发表演说……

——对中国共产党的重要行动予以鼎力支持:支持中国共产党领导的非宗教运动;与积极参加国共合作的孙中山、冯玉祥等保持密切关系,对革命活动予以舆论上的声援以及道路选择的引导……

《京报》变化的背后,邵飘萍发生了怎样的改变?北大红楼是中国共产党早期北京革命活动旧址中最重要的一处。穿过历史,我们能看到邵飘萍在北大红楼忙碌的身影。

——1918年10月14日,北大新闻学研究会在北大红楼34教室成立,作为促成者的邵飘萍到场参加,第一期学员包括毛泽东、罗章龙、高君宇等,那时毛泽东在北大红楼第二阅览室工作。

——1920年3月,在李大钊的指导下,邓中夏等19人在北京大学红楼秘密成立马克思学说研究会,并成立专门图书室“康慕尼斋(即共产主义室)”,邵飘萍因为精通日语,经常到此帮忙校订马列主义的译著,他的明昭印刷局为出版刊物、印刷文献给予许多方便。

正如罗章龙后来回忆,在1925年由李大钊和他介绍秘密加入中国共产党之前,邵飘萍已经为我党做了许多工作。方汉奇认为,邵飘萍风流倜傥、慷慨豪爽,重交情、讲排场,上至总统总理、下至仆役百姓,都靠得拢、谈得来。这样的社会名流身份掩护他在入党后为党的事业做了许多工作。

天桥剧场、钟楼、先农坛体育场……这一带原先便是北京天桥刑场所在地。1926年4月26日,邵飘萍在这里遭秘密枪杀。临刑前他向监刑者拱手说“诸位免送”,并仰天大笑……

他为坚信的道路和必将到来的胜利而笑!声讨袁世凯时,邵飘萍曾经写道:“逆者非无一时之成,而其终必败。顺者有一时之败,而其终必成。”似乎早早为自己的“殉道”作了注解。

在他就义一个月后,北伐战争开始;10年后,毛泽东在延安对斯诺说,“特别是邵飘萍,对我帮助很大”;23年后,毛泽东亲自批文追认邵飘萍为革命烈士,新中国成立……

在邵飘萍出生地东阳市南市街道紫溪村的飘萍纪念馆内,可以读到罗章龙写于1984年的诗:“亢斋革命先行侣,北大新闻实首倡;创业成仁开世运,千秋纪念邵东阳。”题为《纪念邵飘萍同志》。

同志!让我们对邵飘萍唤一声——同志!

邵飘萍背后的中共简史

●1840年鸦片战争开始,中国沦为半殖民地半封建社会。太平天国农民起义、洋务运动、戊戌维新运动、义和团运动均告失败。

●1911年10月爆发辛亥革命,结束了统治中国两千多年的君主专制制度。但袁世凯窃取了辛亥革命的果实,初生的资产阶级共和国在中国只存在了几个月即告夭折。

●1919年5月4日,五四运动爆发,标志着新民主主义革命的伟大开端。马克思主义在中国传播,中国先进分子以此为指导积极投身群众斗争实践,在中国成立共产党组织的思想和干部条件已经具备。

●1921年7月,中国共产党第一次全国代表大会召开。

●1922年7月,中国共产党第二次全国代表大会召开。

●党成立后致力于组织领导工人运动,初步开展农民运动。以香港海员罢工为起点,京汉铁路工人罢工为终点,掀起了中国工人运动第一次高潮。

●1923年6月,中国共产党第三次全国代表大会召开,第一次国共合作建立。

●1925年1月,中国共产党第四次全国代表大会召开。同年3月12日,孙中山在北京逝世。

●1925年5月30日,发生“五卅”惨案,全国范围掀起大革命高潮。在李大钊等人艰辛开拓下,北方地区的革命运动迅速发展起来,并进行了争取冯玉祥及其国民军的工作。

邵飘萍背后的近代新闻史

●从19世纪50年代开始,《中外新报》《循环日报》《中外纪闻》等资产阶级报刊陆续问世。

1904年5月,张恭等人创办了金华有史以来的第一份报纸《萃新报》。

●1905年至1907年间《民报》与《新民丛报》之间展开革命与改良之争。《民报》是同盟会于1905年创办的第一份机关报。

●辛亥革命爆发,1912年前后全国报刊总数达495种。但北洋军阀统治时期,报刊言论和出版活动受到压制。这期间,采用第一人称、夹叙夹议的新闻通讯写作很有一些特色,黄远生、徐彬彬、刘少少、邵飘萍是这类新闻通讯的代表者。

●1915年9月15日,《新青年》在上海创刊。此外,积极提倡新文化、传播新思想的报刊还有《每周评论》《国民》《新潮》《少年中国》《建设》《星期评论》《晨报》《京报》等。

●1920年9月,《新青年》改组为中国共产党上海发起组的机关刊物。在民主主义报刊向无产阶级报刊的过渡中,《湘江评论》是光辉典范。

●1921年7月中国共产党成立后,为更好领导工人运动,创办了一批工人报刊。

●1922年9月,党中央第一份政治机关报《向导》在上海创刊。此后党中央机关刊物还有《前锋》、《新青年》季刊。中国社会主义青年团刊物有《先驱》《中国青年》《青年》《少年》等。

●第一次国共合作后,党的各地方组织创办了自己的机关报刊。共产党还帮助创办了《政治周报》《民国日报》《国民新报》《中央日报》等国民党报刊。

本版内容主要参考书目:

1.《中国共产党简史》(人民出版社,中共党史出版社2021年版)

2.《中国共产党历史(第一卷)》(中共党史出版社2002年版)

3.林溪声,张耐冬:《邵飘萍与〈京报〉》(中华书局2008年版)

4.方汉奇,陈业劭,张之华:《中国新闻事业简史》(中国人民大学出版社1983年版)

5.应乃尔:《从自由主义到共产主义——邵飘萍战斗的一生》(杭州师院学报社会科学版 1987年)

6.徐国华,虞坤林:《杭辛斋传》(浙江摄影出版社2020年版)

作者:邵雪廉 俞平 张益晓 陶后夫 卢奕仿/文 胡肖飞 编辑:刘卓文